和平日报,2025年10月17日,在中华文明浩瀚的星空中,孔子是一颗永不陨落的北辰,指引着无数心灵的方向。这种指引,不仅跨越了时间,更跨越了地理与族群的界限。

当来自印度尼西亚邦加勿里洞的孔教协会团队,与他们的客家文化传承一起,踏上山东曲阜这片儒家圣地时,一场关于敬拜、寻根与文化认同的深刻旅程,便徐徐展开。

第一幕:圣城初印象——穿越千年的文化气场

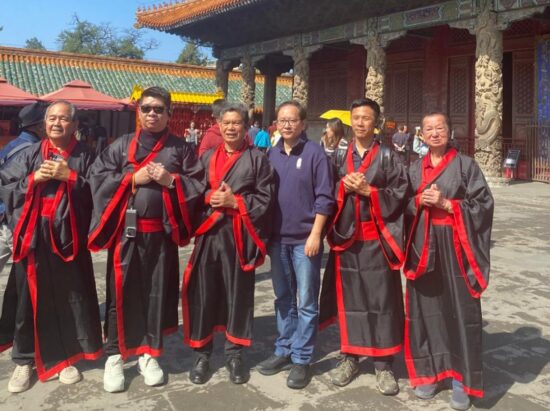

曲阜的清晨,笼罩着一层薄薄的、带有历史质感的雾霭。团队一行人身着整洁的服装,许多人的衣领上别着精致的印尼孔教协会徽章,神情庄重而期待。

对于他们中的大多数人而言,“三孔”(孔庙、孔府、孔林)不仅是旅游指南上的一个地名,更是精神版图上的“麦加”.

步入孔庙,时间的流速仿佛骤然放缓。参天的古柏,虬枝盘错,如同一位位沉默的史官,见证着千年的尊崇与兴衰。

团队在向导的轻声讲解中,走过一道道门坊——棂星门、圣时门、弘道门……每一座建筑、每一块匾额、每一句刻在石碑上的文字,都在无声地讲述着“至圣先师”的教化与恩泽。

在巍峨的大成殿前,团队停下了脚步。香烟缭绕中,他们举行了庄严的敬拜仪式。没有喧哗,只有深情的凝视与虔诚的鞠躬。一位年长的客家裔成员感慨道:“在书本上读万遍‘克己复礼为仁’,不如来这里站上一刻。脚踏这片土地,才能真正感受到那股‘道’的力量。”

第二幕:客家之魂与儒家之根的文化交响

这次旅程,不仅仅是一次宗教朝圣,更是一次客家文化的寻根之旅。团队成员多数是客家人,在他们的血脉中,流淌着“重教崇文、慎终追远”的古老训诫。而这,正与儒家思想的核心一脉相承。

在孔府,这座衍圣公世代居住的府邸,他们看到了一个将“诗礼传家”融入日常生活的典范。那严谨的布局、充满教诲意味的堂号,无不与客家人重视家族、强调教育的传统深深共鸣。

一位团队负责人动情地说:“我们客家人常说‘宁卖祖宗田,不忘祖宗言’。这里的‘言’,不仅是语言,更是祖宗的教诲与文化。孔子就是我们所有炎黄子孙共同的‘祖宗言’。”

这种文化的双重认同,让他们的敬拜超越了单纯的宗教仪式,升华为一种对自身文化源流的深切确认与回归。

第三幕:最后的净土——孔林的生命哲思

旅程的最后一站,是孔林。这里是孔子及其后裔的家族墓地,也是世界上延续时间最长的家族墓园。参天古木下,墓冢累累,一种宁静而肃穆的生命气息弥漫在空气中。

走在通往孔子墓的神道上,团队成员们神情肃穆。这里没有死亡的阴森,只有一种“落叶归根”的安然与“精神不朽”的永恒。在夫子墓前,他们再次默哀、鞠躬,表达最深的敬意。一位年轻的成员分享了他的感受:“站在这里,我突然明白了什么叫‘逝者如斯夫,不舍昼夜’。时间会带走生命,但思想和精神可以如江水般奔流不息。我们今天从南洋而来,就是这奔流中的一朵浪花。”

结语:从南洋到曲阜,一条永恒的文化河流

邦加勿里洞孔教协会的这次“三孔”之旅,是一次生动的文化实践。它向我们证明,儒家思想不仅是博物馆里的典籍,更是活生生的、能够跨越国界、凝聚族群的精神力量。

当这些海外的客家人子孙,在曲阜用古老的礼仪向先师表达敬意时,他们连接的是一条奔流了两千五百多年的文化长河。这趟旅程,是终点,更是起点。他们带着从曲阜汲取的精神力量与文化自信,必将如种子般,在邦加勿里洞乃至更广阔的天地间,让儒家文化的嘉树,继续枝繁叶茂,生生不息。

这,正是“有朋自远方来,不亦乐乎”在新时代最动人的回响。

(雨林编辑,报道)