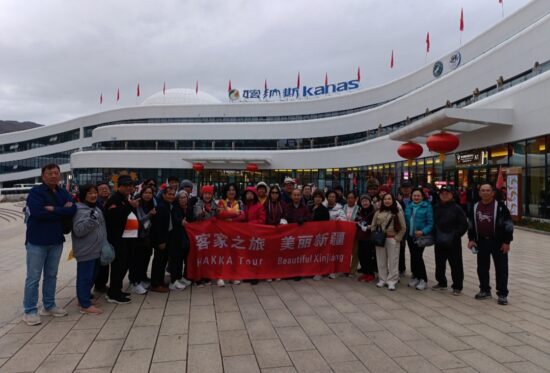

和平日报,2025年9月20日,客家之旅今天从新疆布尔津市已到达喀纳斯景点,弯弯的山路,一路上看到牧民赶着牛羊从山上下来。

在新疆阿尔泰山脉的怀抱中,喀纳斯湖如同一颗被群山捧着的翡翠,静静地闪烁着神秘的光芒。这片被誉为“人间仙境”的土地,不仅拥有令人窒息的自然美景,更正在经历一场从原始秘境到可持续旅游胜地的华丽蜕变。

自然奇观:造物主的馈赠

清晨的喀纳斯湖面笼罩着一层薄雾,仿佛蒙着面纱的西域少女。随着太阳升起,湖水开始变幻它那传奇的色彩——从乳白到碧绿,从湛蓝到深靛,每一刻都呈现出不同的韵味。科学家说这是湖中岩石粉末和光线折射的奇迹,当地人却坚信这是湖怪“喀纳斯”在湖底翻腾所致。

沿着湖边的木栈道行走,耳边是松涛与鸟鸣的交响乐。西伯利亚泰加林在这里找到了最南端的家园,红松、冷杉、云杉组成了一片无垠的绿色海洋。秋天来临,混交林披上金装,与常绿针叶林形成绚烂对比,宛如上帝打翻的调色板。

海拔2030米的观鱼台是俯瞰全景的最佳地点。登顶远眺,喀纳斯河如一条碧蓝的丝带,在峡谷中蜿蜒穿梭,形成举世闻名的“月亮湾”和“神仙湾”。那些关于水怪的传说为这片美景增添了几分神秘色彩,吸引着无数探险者和好奇的目光。

经济转型:从牧歌到旅游交响曲

曾经,喀纳斯的经济脉搏随着牧群迁徙而跳动。图瓦人和哈萨克牧民世代以放牧为生,逐水草而居。随着2000年代初旅游业的兴起,当地经济开始悄然转型。

老村长巴特尔还记得第一批游客到来的情景:“那时我们不知道什么是‘民宿’,只是让出几间空房,收一点饭钱。”如今,他的家庭旅馆已经扩建到二十个房间,儿子学会了网上预订管理,女儿则成了持证导游。

旅游季从五月持续到十月,短短五个月时间能够带来全年80%的收入。据景区管委会统计,2022年喀纳斯接待游客超过200万人次,旅游收入突破30亿元。酒店、餐饮、交通、导游服务等相关产业如雨后春笋般涌现,为当地创造了上万个就业岗位。

不过,经济转型也带来了成长的烦恼。季节性经营导致冬季就业不足,过度依赖旅游业使经济结构单一化。如何平衡发展与可持续,成为喀纳斯面临的重要课题。

可持续发展:寻找绿色与金色的平衡点

面对生态保护与旅游开发的两难选择,喀纳斯探索着自己的道路。

2018年,景区实施了限流措施,每日接待游客量控制在1.8万人以内。全部燃油车辆被禁止进入核心区,取而代之的是新能源观光车。湖上的游船也经过环保改造,减少对水质的污染。

“我们不仅要让游客看到美景,更要让子孙后代也能看到。”保护区管理员阿依波力表示。他的工作是监督景区内的环保措施,同时教育游客遵守生态旅游规则。

当地社区也从被动接受变为主动参与。图瓦人开办的文化家访点让游客体验正宗的传统生活,而不是简单的商业表演。哈萨克妇女合作社手工制作的刺绣和奶制品,成为备受青睐的旅游纪念品,既保留了传统文化,又创造了经济价值。

未来展望:更智慧更包容的喀纳斯

未来的喀纳斯正在绘制一幅更宏大的蓝图。智慧旅游系统将通过APP实时显示各景点人流密度,引导游客错峰游览。冬季旅游项目正在开发中,让传统的牧民滑雪板变成旅游体验项目,缓解季节性失业问题。

喀纳斯机场的扩建工程即将完工,直飞航线的增加将让更多游客能够便捷地抵达这片秘境。但同时,生态红线被划得更加明确——核心保护区将不对游客开放,为野生动植物保留一片真正原始的栖息地。

“我们追求的不是游客数量的无限增长,而是旅游质量的持续提升。”景区规划负责人表示,“喀纳斯不应该成为又一个过度商业化的景区,而应该是生态旅游的全球典范。”

结语

喀纳斯的魅力不仅在于它无与伦比的自然美景,更在于它寻找人与自然和谐共处的探索。当你在晨曦中站在湖边,看着第一缕阳光驱散湖面的薄雾,你会明白——有些地方之所以令人神往,不仅因为它的美丽,更因为它的灵魂。

这片土地正在书写着自己的故事,一个关于如何守护自然馈赠的同时拥抱现代发展的故事。喀纳斯告诉我们,保护与发展并非必然对立,在这条平衡的道路上,人类能够与自然共创双赢的未来。

(雨林编辑,报道)